What's New

会報の巻頭言を先行発信

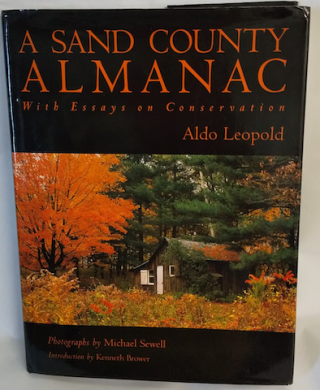

私がツルと向き合うようになったきっかけは、縁あってアメリカの国際ツル財団(ICF)で半年間過ごしたことに始まります。G.Archibald博士が友人だったR.Sauey氏と共にWisconsin州BarabooにICFを設立しました。現在、Archibald博士は理事としてタンチョウ保護研究グループの活動に参加してくださっています。彼がICFの活動拠点をBarabooに選んだ理由の一つは、彼が傾倒していたA.Leopoldの活動現場に近いことがあります。ICFに滞在中に私はLeopold記念保護区に何度も通いました。この保護区はLeopoldの名著Sand

LeopoldはLANDETHICについて「ヒトという種の役割を、土地という共同体の征服者から、単なる一構成員、一市民へと変えるのである。これは仲間の構成員に対する尊敬の念の表れであると同時に、自分の所属している共同体への尊敬の念の表れでもある。(新島義昭

私がこれまでツルと向き合ってきた歴史は、ツルを通してLAND

理事長 百瀬邦和

|

タンチョウ保護研究グループタンチョウ保護研究グループ

〒085-0036

北海道釧路市若竹町9-21

TEL 0154-22-1993

FAX 0154-22-1993